Il Bombardamento di Bari e la Nascita Inaspettata della Chemioterapia: Una Rivoluzione Medica dalla Tragedia

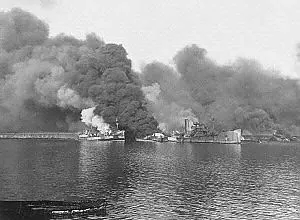

Il bombardamento di Bari del 2 dicembre 1943 rappresenta un evento storico di grande importanza non solo per la devastazione causata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto per il suo impatto rivoluzionario sulla medicina moderna. Quella notte, oltre 100 bombardieri tedeschi attaccarono il porto pugliese, affondando 17 navi cargo e causando circa 1000 morti tra civili e militari. Tra le navi colpite, una trasportava segretamente iprite, un agente chimico letale, la cui liberazione accidentale nell’aria provocò un’avvelenamento di massa con sintomi insoliti e gravi danni a numerosi feriti. Il dottor Stewart Alexander, medico militare americano, indagò sull’origine di questi sintomi, confermando la presenza dell’iprite e osservando una significativa soppressione del midollo osseo nei pazienti. Questo elemento aprì la strada all’intuizione che derivati dell’iprite, somministrati in dosaggi controllati, potessero bloccare la proliferazione delle cellule tumorali. Da questa scoperta, nata nell’orrore di Bari, prese avvio la chemioterapia antitumorale, che ha trasformato la cura del cancro nel XX secolo.

Nel dettaglio, il bombardamento colpì un porto strategico dove erano ammassate numerose navi alleate per sostenere l’avanzata in Italia. L’attacco tedesco causò una distruzione massiccia, incendi e decine di vittime, ma la vera novità emerse dalla contaminazione da iprite, un gas mostarda vietato, presente a bordo della SS John Harvey. L’esposizione causò sintomi chimici drammatici mai visti prima, tra cui lesioni cutanee e compromissione ematologica. Alexander, grazie alle sue analisi, ruppe il segreto militare e permise una gestione medica più efficace, ponendo le basi per studi rivoluzionari sul trattamento dei tumori. La capacità dell’iprite di colpire le cellule ematopoietiche portò allo sviluppo dei primissimi farmaci chemioterapici efficaci contro linfomi e leucemie.

L’eredità di Bari va oltre la storia militare: essa rappresenta un paradigma di come una tragedia possa culminare in un progresso scientifico di vasta portata. La nascita della chemioterapia ha radicalmente modificato la medicina oncologica, trasformando una diagnosi fatalistica in una speranza concreta. Il percorso però solleva delicate questioni etiche circa l’origine bellica della scoperta e la gestione di tali armi chimiche. Oggi Bari è simbolo di resilienza, commemorata con monumenti e studi scientifici che rileggono quel tragico evento con consapevolezza e rispetto, riconoscendo il contributo unico che la città ha dato alla salute pubblica mondiale. Così il dolore si trasforma in un insegnamento universale di rinascita e speranza.