Primo paragrafo

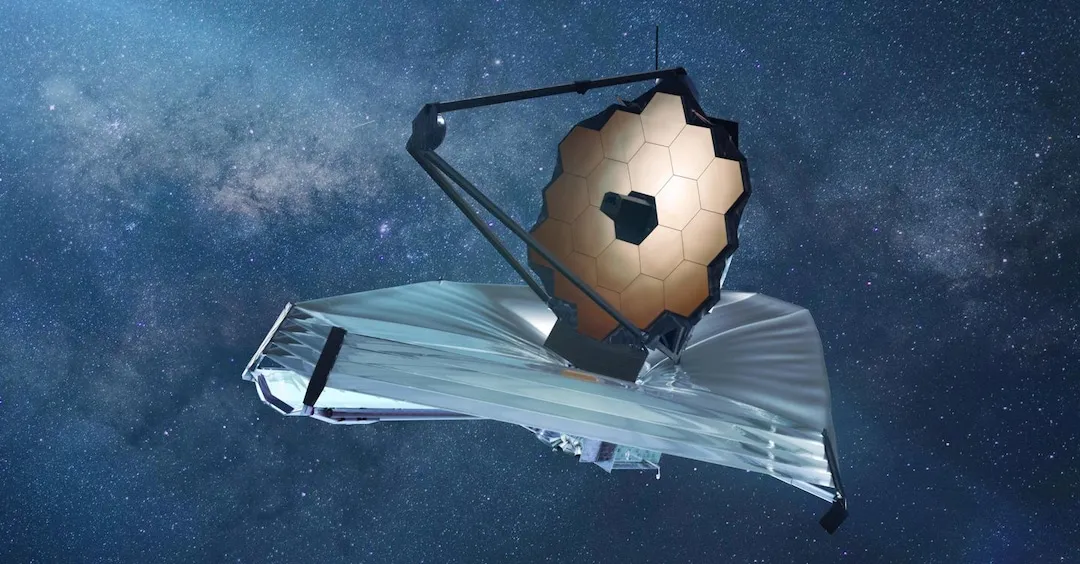

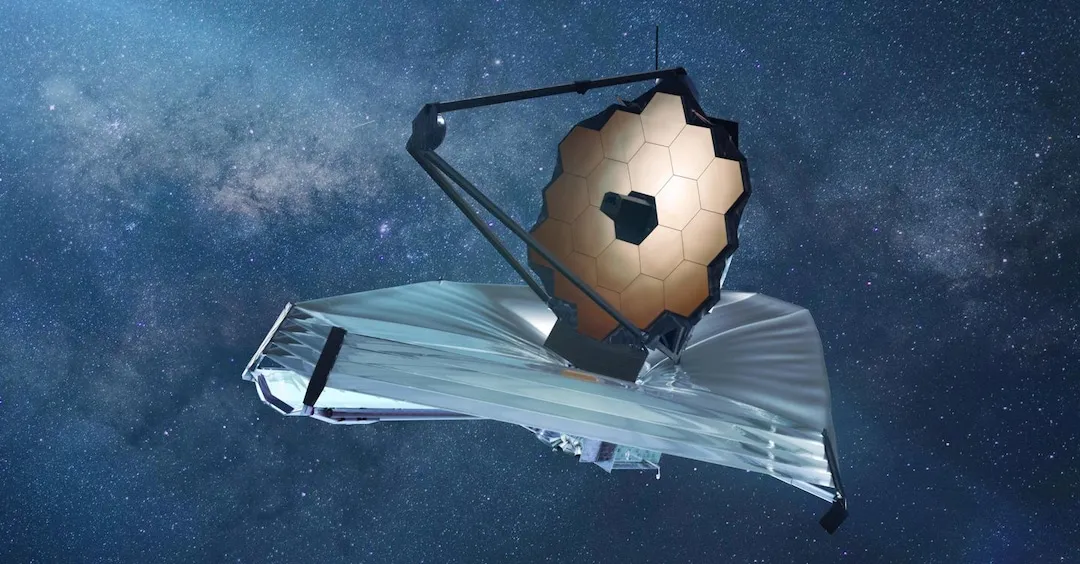

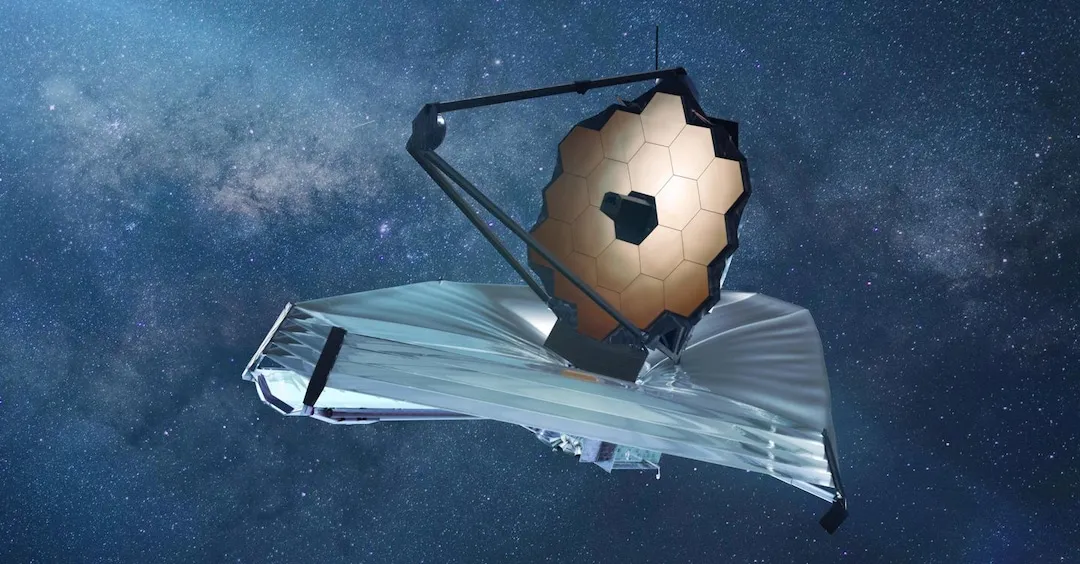

Nel settembre 2025, un’importante scoperta ha segnato una svolta nell’astronomia del Sistema Solare esterno: la conferma della presenza di metano in fase gassosa su Makemake, uno dei principali pianeti nani della fascia di Kuiper. Grazie alle osservazioni avanzate effettuate dal telescopio spaziale James Webb, è stato possibile non solo rilevare i ghiacci di metano già noti sulla sua superficie, ma anche evidenziare un’atmosfera sottile e dinamica composta da metano gassoso. Questa scoperta ha alterato radicalmente la considerazione tradizionale di Makemake, da corpo celeste statico e inattivo a mondo in evoluzione, con cicli di sublimazione e ricondensazione dei composti volatili. Il metano in fase gassosa, seppur presente in modeste quantità, implica infatti un processo attivo di scambio tra superficie e ambiente circostante, determinato da fattori come la posizione orbitale e l’energia solare incidente. La capacità del James Webb di operare nello spettro infrarosso e di captare segnali deboli si è dimostrata decisiva per rivelare tali fenomeni in una regione così remota e poco luminosa del Sistema Solare.

Secondo paragrafo

Makemake, scoperto nel 2016 e situato nella fascia di Kuiper, è tra i più grandi pianeti nani conosciuti, con un diametro di circa 1.430 km. La sua composizione superficiale si caratterizza per la presenza di ghiaccio di metano e azoto, rendendolo un soggetto privilegiato per studiare le proprietà chimico-fisiche dei mondi ghiacciati al confine del Sistema Solare. Prima della scoperta del metano gassoso, l’oggetto era noto solo per i suoi depositi superficiali; ora il pianeta nano mostra una tenue atmosfera che ne sottolinea la dinamicità e suggerisce processi ciclici attivati dalla radiazione solare. Questo rende Makemake un laboratorio naturale per osservare come i composti volatili si comportano in condizioni estreme di temperatura e pressione. Il confronto con altri pianeti nani come Plutone ed Eris evidenzia differenze significative nella struttura atmosferica e nella composizione controverse, mentre Makemake si configura come un anello di congiunzione nello studio delle transizioni di fase e dei meccanismi di interazione con l’ambiente esterno.

Terzo paragrafo

L’importanza di questa scoperta va oltre la singola osservazione e impatta la ricerca astronomica più ampia sul Sistema Solare esterno. Essa supporta un cambio di paradigma secondo cui anche i corpi transnettuniani, tradizionalmente considerati immobili e freddi, possono presentare attività chimiche e atmosferiche complesse. Gli effetti sono molteplici: dalla revisione delle teorie sulla formazione e l’evoluzione delle atmosfere planetarie, all’inclusione dei processi volatili nelle simulazioni climatiche, fino all’incentivo a programmi di osservazione e missioni dedicate alla fascia di Kuiper e ai mondi ghiacciati. La scoperta funge da catalizzatore per nuove ricerche e teorie, illustrando come la tecnologia avanzata, rappresentata dal telescopio James Webb, possa aprire finestre su regioni del Sistema Solare finora poco accessibili. Guardando avanti, la scienza si trova di fronte a numerose domande aperte sulla composizione, la variabilità e la chimica di Makemake e dei mondi simili, spingendo a sviluppare modelli più sofisticati e ad ampliare l’esplorazione di questi corpi enigmatici.